Les avancées médicales récentes permettent d’explorer plus en profondeur les mystères de la leucopathie cérébrale, une affection dévastatrice qui altère la matière blanche du cerveau. Les cliniciens et chercheurs unissent leurs efforts pour percer les mécanismes de cette maladie complexe, souvent associée à des troubles neurodégénératifs et des anomalies génétiques.

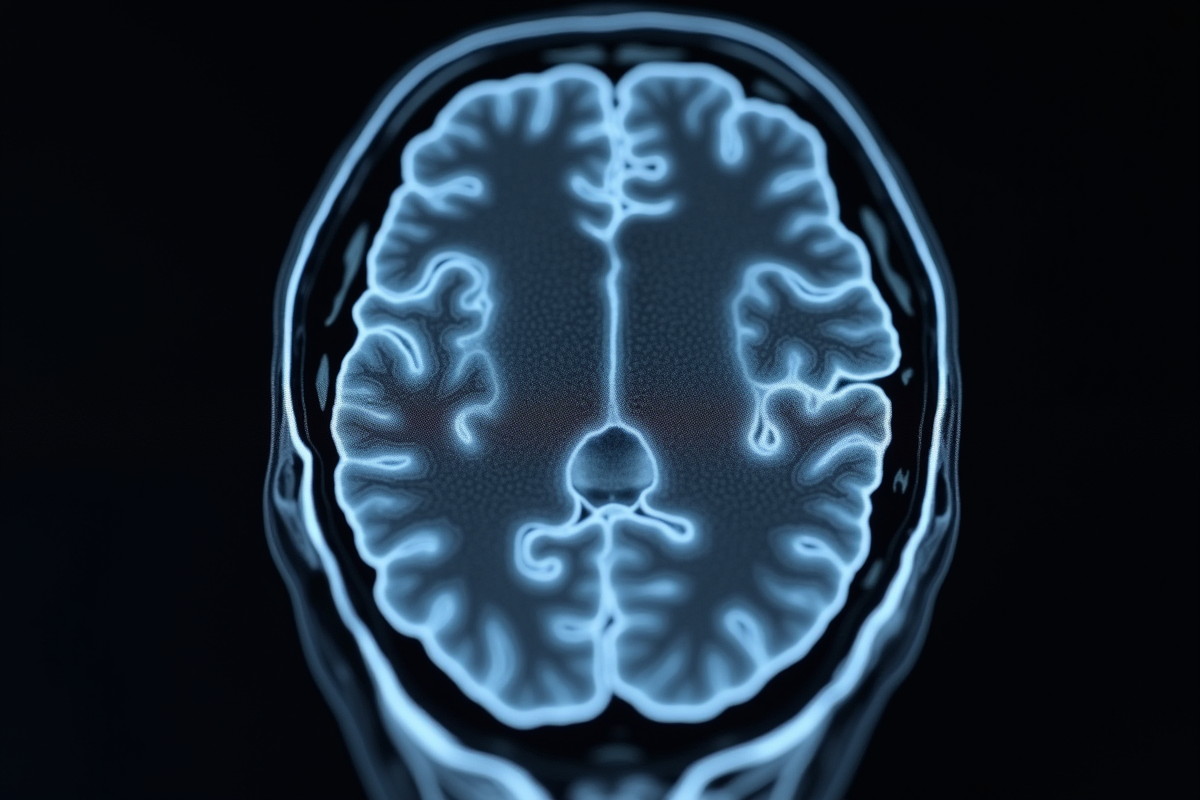

Les outils d’imagerie modernes, tels que l’IRM, jouent un rôle fondamental dans la détection et le suivi de cette pathologie. Grâce à ces technologies, il devient possible de visualiser les lésions cérébrales avec une précision inégalée, ouvrant la voie à des stratégies thérapeutiques plus ciblées et à des diagnostics plus précoces.

Qu’est-ce que la leucopathie cérébrale ?

La leucopathie cérébrale se caractérise par des altérations de la matière blanche du cerveau. Cette matière blanche est composée principalement d’axones, les prolongements des neurones, entourés de myéline. La myéline joue un rôle fondamental dans la transmission rapide des signaux nerveux.

Causes et types

Les causes de la leucopathie cérébrale sont variées et peuvent inclure :

- Des anomalies génétiques

- Des infections virales

- Des maladies auto-immunes

- Des troubles métaboliques

On distingue plusieurs types de leucopathies, parmi lesquelles la leucodystrophie, souvent d’origine héréditaire, et la leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), généralement causée par une infection virale chez les patients immunodéprimés.

Symptomatologie

Les symptômes de la leucopathie cérébrale varient en fonction de l’étendue et de la localisation des lésions. On observe fréquemment :

- Des troubles moteurs : faiblesse musculaire, spasticité

- Des troubles cognitifs : altération de la mémoire, confusion

- Des troubles sensoriels : engourdissements, picotements

- Des troubles de la vision : perte partielle ou totale de la vision

Diagnostic

Le diagnostic de la leucopathie cérébrale repose principalement sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Cette technique permet de visualiser les lésions de la matière blanche avec une grande précision. Des examens complémentaires, tels que des analyses de liquide céphalorachidien ou des tests génétiques, peuvent être nécessaires pour identifier la cause sous-jacente de la maladie.

L’IRM est particulièrement précieuse pour suivre l’évolution des lésions et évaluer l’efficacité des traitements.

Explorations cliniques : symptômes et diagnostic

Symptomatologie

La leucopathie cérébrale se manifeste par une variété de symptômes, souvent insidieux, qui peuvent affecter plusieurs domaines fonctionnels. Parmi les plus fréquents, on retrouve :

- Troubles moteurs : faiblesse musculaire, spasticité, troubles de la coordination

- Troubles cognitifs : altération de la mémoire, confusion, difficulté de concentration

- Troubles sensoriels : engourdissements, picotements, perturbations de la sensibilité

- Troubles de la vision : perte partielle ou totale de la vision, diplopie

Diagnostic

Le diagnostic de la leucopathie cérébrale repose sur une approche multimodale, combinant plusieurs outils diagnostiques pour une évaluation précise.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) : L’IRM reste la méthode de choix pour visualiser les lésions de la matière blanche. Cette technique offre une vue détaillée des anomalies structurelles et permet de suivre l’évolution des lésions.

Analyses de liquide céphalorachidien : Ponction lombaire et analyses biochimiques pour détecter des marqueurs inflammatoires ou infectieux.

Tests génétiques : Identification des mutations génétiques responsables, notamment dans les cas de leucodystrophies héréditaires.

Évaluations neuropsychologiques : Tests cognitifs pour évaluer l’impact des lésions sur les fonctions intellectuelles et mnésiques.

| Outil | Utilité |

|---|---|

| IRM | Visualisation des lésions |

| Liquide céphalorachidien | Détection de marqueurs inflammatoires/infectieux |

| Tests génétiques | Identification de mutations héréditaires |

| Évaluations neuropsychologiques | Impact sur fonctions cognitives |

Ces explorations permettent d’établir un diagnostic précis, de comprendre l’étiologie de la maladie et d’orienter les stratégies thérapeutiques.

Imagerie médicale : techniques et interprétations

Techniques d’imagerie

Le recours à l’imagerie médicale est essentiel pour la détection et le suivi des lésions de la matière blanche. Les techniques les plus couramment utilisées incluent :

- IRM (Imagerie par résonance magnétique) : La méthode de référence pour visualiser les anomalies de la matière blanche. L’IRM permet de détecter des lésions non visibles sur d’autres modalités d’imagerie.

- IRM de diffusion : Cette technique mesure la diffusion de l’eau dans les tissus cérébraux, offrant une sensibilité accrue pour identifier les lésions précoces.

- IRM de perfusion : Évalue le flux sanguin cérébral et permet de détecter des anomalies vasculaires associées.

- IRM fonctionnelle (IRMf) : Utilisée principalement en recherche, elle mesure l’activité cérébrale en réponse à des stimuli spécifiques.

Interprétations et résultats

L’interprétation des résultats d’imagerie nécessite une expertise spécialisée. Les principaux éléments à observer incluent :

- Hyperintensités de la substance blanche : Présence de zones hyperintenses sur les séquences T2 et FLAIR, indicatives de lésions démyélinisantes.

- Atrophie cérébrale : Réduction du volume cérébral pouvant être un signe de progression de la maladie.

- Intégrité de la barrière hémato-encéphalique : Évaluée par l’injection de gadolinium, cette analyse permet de détecter des fuites vasculaires.

Ces techniques permettent non seulement de diagnostiquer la leucopathie cérébrale, mais aussi de suivre son évolution et d’évaluer l’efficacité des traitements. Les images obtenues offrent des informations précieuses sur la localisation et l’étendue des lésions, guidant ainsi les décisions thérapeutiques. Le dialogue entre cliniciens et radiologues est fondamental pour une interprétation optimale des résultats.

Traitements et perspectives

Thérapies actuelles

Les options thérapeutiques pour la leucopathie cérébrale visent principalement à ralentir la progression de la maladie et à améliorer la qualité de vie des patients. Les traitements incluent :

- Agents immunomodulateurs : Utilisés pour réduire l’inflammation et prévenir la démyélinisation. Les corticostéroïdes et les immunoglobulines intraveineuses sont fréquemment prescrits.

- Thérapies symptomatiques : Ciblent les symptômes spécifiques comme les troubles moteurs, cognitifs ou comportementaux. Les kinésithérapeutes et les neuropsychologues jouent un rôle clé dans cette prise en charge.

- Traitements neuroprotecteurs : Cherchent à protéger les neurones et la myéline. Des molécules comme la minocycline ou le fingolimod montrent des résultats prometteurs.

Perspectives de recherche

Les avancées en biotechnologie et en neurosciences ouvrent de nouvelles avenues pour le traitement de la leucopathie cérébrale. Les axes de recherche se concentrent sur :

- Thérapies géniques : Viser à corriger les mutations génétiques responsables de certaines formes de leucopathie. Les techniques de CRISPR-Cas9 sont à l’étude.

- Cellules souches : Potentiel de régénération des tissus affectés. Les essais cliniques explorent l’efficacité des cellules souches mésenchymateuses et neurales.

- Biomarqueurs : Développement de nouveaux biomarqueurs pour un diagnostic précoce et un suivi plus précis de la maladie. La protéomique et la métabolomique offrent des outils prometteurs.

Ces innovations pourraient transformer la prise en charge de la leucopathie cérébrale, offrant de nouvelles perspectives aux patients et aux cliniciens. Le dialogue et la collaboration entre chercheurs, cliniciens et industriels sont essentiels pour accélérer ces progrès.